এই আগস্টে আমার মায়ের যেমন জন্ম হয়েছে আবার কামাল, আমার ভাই, আমার থেকে মাত্র দুবছরের ছোট, ওরও জন্ম এই আগস্টে। ৫ই আগস্ট ওর জন্ম।

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস যে, এই মাসেই, ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে জীবন দিতে হয়েছে আমার মাকে। আমি আজকের দিনে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ১৫ আগস্ট যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, কামাল, জামাল, রাসেল, কামাল-জামালের নবপরিণীতা বধূ, সুলতানা ও রোজী, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের, আমার ফুপা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের আওরাফ, ৪ বছরের নাতি সুকান্ত, সুকান্তের মা এখানেই আছেন। আমার বাবার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল, যিনি ছুটে এসেছিলেন বাঁচাবার জন্য।

এই ১৫ আগস্টে একই সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, এভাবে পরিবারের এবং কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারসহ প্রায় ১৮ জন সদস্যকে। আমি আজকের দিনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কেন? একটাই কারণ, জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লাখো মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে সেই যুদ্ধ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে কত নাম-না-জানা ঘটনা থাকে। আমার মায়ের স্মৃতির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যে, আজকে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, স্বাধীন জাতি; কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য আমার বাবা যেমন সংগ্রাম করেছন, আর তাঁর পাশে থেকে আমার মা, আমার দাদা-দাদি সব সময় সহযোগিতা করেছেন।

আমার মায়ের জন্মের পরই তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মাত্র তিন বছর বয়স তখন। আমার নানা খুব শৌখিন ছিলেন। তিনি যশোরে চাকরি করতেন। সব সময় বলেছেন, “আমার দুই মেয়েকে বিএ পাস করাব।”

সেই যুগে টুঙ্গিপাড়ার মতো অজপাড়াগাঁয়ে ঢাকা থেকে যেতে লাগত ২২ থেকে ২৪ ঘণ্টা। সেই জায়গায় বসে এই চিন্তা করা, এটা অনেক বড় মনের পরিচয়। তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মা মিশনারি স্কুলে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর আর বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেন নি, স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে। আর ঐ এলাকায় স্কুলও ছিল না। একটাই স্কুল ছিল, জিটি স্কুল। অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। যেটা আমাদেরই পূর্বপুরুষদেরই করা। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইলের ওপর, প্রায় দেড় কিলোমিটারের কাছাকাছি। দূরে কাঁচা মাটির রাস্তা। একমাত্র কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে অথবা নৌকায় যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের যাওয়া ছিল একদম নিষিদ্ধ।

বাড়িতে পড়াশোনার জন্য প-িত রাখা হতো। মাস্টার ছিল আরবি পড়ানোর জন্য। কিন্তু আমার মায়ের পড়শোনার প্রতি অদম্য একটা আগ্রহ ছিল। মায়ের যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। আপনারা জানেন যে, সে সময় বাবার সামনে ছেলে মারা গেলে মুসলিম আইনে ছেলের ছেলেমেয়েরা কোনো সম্পত্তি পেত না। আমার মায়ের দাদা তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর দুই নাতনিকে তাঁর নিজেরই আপন চাচাতো ভাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান এবং সমস্ত সম্পত্তি দুই নাতনির নামে লিখে দিয়ে আমার দাদাকে মোতাওয়াল্লী করে দিয়ে যান।

এর কিছুদিন পর আমার নানিও মারা যান। সেই থেকে আমার মা মানুষ হয়েছেন আমার দাদির কাছে। পাশাপাশি বাড়ি একই বাড়ি, একই উঠোন। কাজেই আমার দাদি নিয়ে আসেন আমার মাকে। আর আমার খালা দাদার কাছেই থেকে যান।

এই ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, শ্বশুর-শাশুড়ি দেবর-ননদের সঙ্গেই তিনি বেড়ে ওঠেন ছোটবেলা থেকেই। উনার ছোটবেলায় অনেক গল্প আমরা শুনতাম। আমার দাদা-দাদির কাছে, ফুপুদের কাছে। বাবা রাজনীতি করছেন, সেই কলকাতা শহরে যখন পড়াশোনা করতেন তখন থেকেই। মানবতার জন্য তাঁর যে কাজ এবং কাজ করার যে আকাক্সক্ষা, যার জন্য জীবনে অনেক ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন। সেই ১৯৪৭-এর রায়টের সময় মানুষকে সাহায্য করা, যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন মানুষকে সাহায্য করা। সব সময়, স্কুলজীবন থেকেই তিনি এভাবে মানুষের সেবা করে গেছেন।

আমরা দাদা-দাদির কাছেই থাকতাম। যখন পাকিস্তান হলো, আব্বা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। সে সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন করলেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন। প্রথম ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলো। সেই ধর্মঘট ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হলেন। এরপর ১৯৫৯ সালে ভুখা মিছিল করলেন, তখনও গ্রেফতার।

বলতে গেলে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ৩-৪ বার তিনি গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে যখন গ্রেফতার করা হয়, আর কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি। সেই ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন এবং বন্দিখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের তিনি সব রকম কর্মকা- চালাতেন। গোপনে হাসপাতালে বসে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো।

মা শুধু খবরই শুনতেন যে, এই অবস্থা কাজেই স্বামীকে তিনি খুব কম সময় কাছে পেতেন। যদি আমাদের জীবনটার দিকে ফিরে তাকাই এবং বাবার জীবনটা যদি দেখি, কখনও একটানা দুটি বছর আমরা কিন্তু বাবাকে কাছে পাইনি। কাজেই স্ত্রী হিসেবে আমার মা ঠিক এভাবে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কখনও কোনোদিন কোনো অনুযোগ-অভিযোগ তিনি করতেন না। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন। যে কাজ করছেন তা মানুষের কল্যাণের জন্য করছেন।

মায়ের দাদা যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন প্রচুর জমিজমা। জমিদার ছিলেন, সব সম্পত্তি মায়ের নামে। এ থেকে যে টাকা আসত, আমার দাদা সব সময় সে টাকা আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। একটি টাকাও মা নিজের জন্য খরচ করতেন না, সব জমিয়ে রাখতেন। কারণ জানতেন যে, আমার বাবা রাজনীতি করেন, তাঁর টাকার অনেক দরকার। আমার দাদা-দাদি সব সময় দিতেন। দাদা সব সময় ছেলেকে দিতেন। তারপরও মা তাঁর ঐ অংশটুকু বলতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত করে টাকাটা বাবার হাতে সব সময় তুলে দিতেন। এভাবেই তিনি সহযোগিতা শুরু করেন।

তখন কতই-বা বয়স! পরবর্তীতে যখন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে নির্বাচনী কাজে সবাই সম্পৃক্ত, আমার মাও সে সময় কাজ করেছেন। নির্বাচনে জয়ী হবার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে ভালোভাবে স্কুলে পড়াবেন। এরপর উনি মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। আবার মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। আমার এখনও মনে আছে তখন আমরা খুব ছোট, কামাল-জামাল কেবল হামাগুড়ি দেয় তখন মিন্টু রোডের তিন নম্বর বাসায় আমরা একদিন সকালবেলা উঠে দেখি মা খাটের ওপর বসে আছেন চুপচাপ, মুখটা গম্ভীর। আমি তো খুবই ছোট, কিছুই জানি না। রাতে বাসায় পুলিশ এসেছে, বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

মা বসা খাটের ওপরে, চোখে দুফোটা অশ্রু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বাবা কই?”

বললেন, “তোমার বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।”

চোখের সামনে থেকে এই প্রথম গ্রেফতার। ১৪ দিনের নোটিস দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মা কোথায় যাবেন? কেবল ঢাকায় এসেছেন, খুব কম মানুষকে চিনতেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ঐ বাসায় মানুষে গমগম করত। কিন্তু ঐদিন সব ফাঁকা! আমার আব্বার ফুপাতো ভাই, আমার এক নানা, তাঁরা এলেন। বাড়ি খোঁজার চেষ্টা। নাজিরাবাজারে একটা বাড়ি পাওয়া গেল। সে বাসায় আমাদের নিয়ে উঠলেন মা।

এভাবেই একটার পর একটা ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলব যে, আমার মাকে আমি কখনও ভেঙে পড়তে দেখিনি। কখনও যত কষ্টই হোক আমার বাবাকে বলেন নি যে, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও বা চলে আস বা সংসার কর বা সংসারের খরচ দাও। কখনও না।

সংসারটা কীভাবে চলবে সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজে করতেন। কোনোদিন জীবনে কোনো প্রয়োজনে আমার বাবাকে বিরক্ত করেন নি। মেয়েদের অনেক আকাক্সক্ষা থাকে স্বামীদের কাছ থেকে পাবার। শাড়ি, গহনা, বাড়ি, গাড়ি, কত কিছু!

এত কষ্ট তিনি করেছেন জীবনে; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। চান নি। ১৯৫৪ সালের পরও বারবার কিন্তু বাবাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি আবার মন্ত্রী হন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন করে জয়ী হন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমরা ১৫ নম্বর আবদুল গণি রোডে এসে উঠি।

আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে। আর আমি দেখেছি আমার বাবাকে যে, তিনি সংগঠন শক্তিশালী করবার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন।

কোনো সাধারণ নারী যদি হতেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতেন, স্বামী মন্ত্রিত্ব কেন ছেড়ে দিচ্ছেন সে জন্য। এই যে বাড়ি-গাড়ি এগুলো সব হারাবেন, এটা কখনও হয়তো মেনে নিতেন না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হতো, অনুযোগ হতো। কিন্তু আমার মাকে দেখিনি এ ব্যাপারে একটা কথাও তিনি বলেছেন। বরং আব্বা যে পদক্ষেপ নিতেন সেটাই সমর্থন করতেন।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন ছোট্ট জায়গায়। এরপর আব্বাকে টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান করলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তখন আমাদের সেগুনবাগিচায় একটা বাসায় থাকতে দেওয়া হলো। এরপরই এলো মার্শাল ল’। আইয়ুব খান যেদিন মার্শাল ল’ ডিক্লেয়ার করলেন আব্বা করাচিতে ছিলেন। তাড়াতাড়ি চলে এলেন, ঐ দিন রাতে ফিরে এলেন। তারপরই ১১ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ, ১২ তারিখে আব্বাকে গ্রেফতার করা হলো। আমার দাদি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে নগদ টাকা ছিল, আমাদের গাড়ি ছিল, সব সিজ করে নিয়ে যাওয়া হলো।

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমার মাকে দেখেছি সে অবস্থা সামাল দিতে। মাত্র ৬ দিনের নোটিস দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মালপত্তর নিয়ে রাস্তার ওপর আমরা ছোট ছোট ভাইবোন। তখন রেহানা খুবই ছোট। একজন একটা বাসা দিল। দুই কামরার বাসায় আমরা গিয়ে উঠলাম। দিনরাত বাড়ি খোঁজা আর আব্বার বিরুদ্ধে তখন একটার পর একটা মামলা দিচ্ছে। এই মামলা-মোকদ্দমা চালানো, কোর্টে যাওয়া এবং বাড়ি খোঁজা, সমস্ত কাজ আমার মা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে করতেন।

আওয়ামী লীগের এবং আব্বার বন্ধু-বান্ধবরা ছিলেন। আমার দাদা সব সময় চাল, ডাল, টাকা-পয়সা পাঠাতেন। হয়তো সে কষ্টটা অতটা ছিল না। আর যদি কখনও কষ্ট পেতেন মুখ ফুটে সেটা বলতেন না।

এরপর সেগুনবাগিচায় দোতলা একটা বাসায় আমরা উঠলাম। আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীর অসুখ-বিসুখ হলে তাকে সাহায্য করা, যারা বন্দী তাদের পরিবারগুলো দেখা, কার বাড়িতে বাজার হচ্ছে না সে খোঁজখবর নেওয়া। এগুলো করতে গিয়ে মা কখনও কখনও গহনা বিক্রি করেছেন। আমার মা কখনও কিছুতে না বলতেন না।

আমাদের বাসায় ফ্রিজ ছিল। আব্বা আমেরিকা যখন গিয়েছেন ফ্রিজ নিয়ে এসেছেন। মা সেই ফ্রিজটা বিক্রি করে দিলেন। আমাদের বললেন, “ঠান্ডা পানি খেলে সর্দি-কাশি হয়, গলা ব্যথা হয়, ঠান্ড পানি খাওয়া ঠিক না। কাজেই এটা বিক্রি করে দিই।”

কিন্তু এটা কখনও বলেন নি যে, আমার টাকার অভাব। সংসার চালাতে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সাহায্য করতে হচ্ছে, কে অসুস্থ তাকে টাকা দিতে হচ্ছে।

কখনও অভাব কথাটা মায়ের কাছ থেকে শুনিনি। এমনও দিন গেছে বাজার করতে পারেন নি। আমাদের কিন্তু কোনোদিন বলেন নি, আমার টাকা নেই, বাজার করতে পারলাম না। চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছেন; আচার দিয়ে বলেছেন, “প্রতিদিন ভাত ভালো লাগে নাকি? আজকে আমরা গরিব খিচুড়ি খাব, এটা খেতে খুব মজা।”

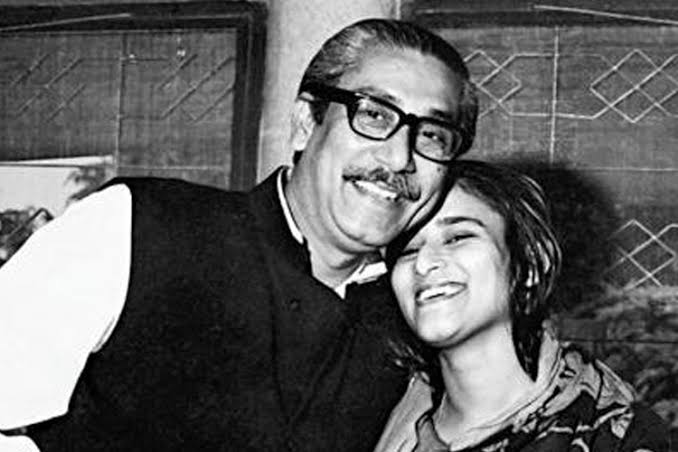

![]() আমাদের সেভাবে তিনি খাবার দিয়েছেন। একজন মানুষ, তাঁর চরিত্র দৃঢ় থাকলে যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা ধারণ করতে পারেন।

আমাদের সেভাবে তিনি খাবার দিয়েছেন। একজন মানুষ, তাঁর চরিত্র দৃঢ় থাকলে যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা ধারণ করতে পারেন।

অভাব-অনটনের কথা, হা-হুতাশ কখনও আমার মায়ের মুখে শুনিনি। আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার সঙ্গে আমার মায়ের বয়সের তফাত খুব বেশি ছিল না। তাঁর মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। বড় মেয়ে হিসেবে আমিই ছিলাম মা, আমিই বাবা, আমিই বন্ধু। কাজেই ঘটনাগুলো আমি যতটা জানতাম আর কেউ জানত না। আমি বুঝতে পারতাম। ভাইবোন ছোট ছোট, তারা বুঝতে পারত না।

প্রতিটি পদে তিনি সংগঠনকে, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করেছেন। তবে প্রকাশ্যে আসতেন না। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, “আমি আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ দিই।”

“কেন?”

আব্বা ১৯৫৮ সালে অ্যারেস্ট হন। ডিসেম্বর মাসে হেবিয়াস কর্পাস করে মুক্তি পান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজে এসে মামলা পরিচালনা করেন। তখন তিনি জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু ইমবার্গো থাকে যে, উনি ঢাকার বাইরে যেতে পারবেন না। রাজনীতি করতে পারবেন না। সব রাজনীতি বন্ধ।

ঐ অবস্থায় আব্বা ইন্সুরেন্সে চাকরি নেন। তখন সত্যি কথা বলতে কী, হাতে টাকা-পয়সা, ভালো বেতন, গাড়ি-টাড়ি সব আছে। একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগ মায়ের হলো। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, “আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় আইয়ুব খান এনে দিয়েছিল। উনি চাকরি করেছেন, আমি স্থিরভাবে জীবনটা চালাতে পেরেছি।”

ঐ সময় ধানমন্ডিতে দুটো কামরা তিনি করেন। ১৯৬১ সালের অক্টোবরে আমরা ধানমন্ডি চলে আসি। এ বাড়িটা তৈরি করার সময় লেবার খরচ বাঁচানোর জন্য আমার মা নিজের হাতে ওয়ালে পানি দিতেন, ইট বিছাতেন। আমাদেরকে নিয়ে কাজ করতেন। বাড়িতে সব কিছুই ছিল। আব্বা তখন ভালো বেতন পাচ্ছেন। তারপরও জীবনের চলার পথে সীমাবদ্ধতা থাকা বা সীমিতভাবে চলা, সব কিছুতে সংযতভাবে চলা এই জিনিসটা কিন্তু সব সময় মা আমাদের শিখিয়েছেন।

এরপর তো দিনের পর দিন পরিস্থিতি উত্তাল হলো। ১৯৬২ সালে আবার আব্বা গ্রেফতার হলেন, ১৯৬৪ সালে আবার গ্রেফতার হলেন। আমি যদি হিসাব করি কখনও দেখিনি দুটো বছর তিনি একনাগাড়ে কারাগারের বাইরে ছিলেন। জেলখানায় থাকলে সেখানে যাওয়া, আব্বার কী লাগবে সেটা দেখা, তাঁর কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, মামলা-মোকদ্দমা চালানো সবই কিন্তু মা করে গেছেন। সব।

পাশাপাশি সংগঠনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ তাঁর ছিল। বিশেষ করে ছাত্রলীগ তো তিনি নিজের হাতেই গড়ে তোলেন। ছাত্রলীগের পরামর্শ, যা কিছু দরকার তিনি দেখতেন।

১৯৬৪ সালে একটা রায়ট হয়েছিল। আব্বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই সময় হিন্দু পরিবারগুলোকে বাসায় নিয়ে আসতেন, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের শেল্টারের ব্যবস্থা করতেন। ভলান্টিয়ার করে দিয়েছিলেন রায়ট থামাবার জন্য। জীবনে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমার বাবা করেছেন, আদমজীতে বাঙালি-বিহারি রায়ট হলো, সেখানে তিনি ছুটে গেছেন। প্রতিটি সময় এই যে কাজগুলো করেছেন, আমার মা কিন্তু ছায়ার মতো তাঁকে সাহায্য করে গেছেন। কখনও এ নিয়ে অনুযোগ করেন নি। এই যে একটার পর একটা পরিবার নিয়ে আসতেন তাদের জন্য রান্নাবান্না করা খাওয়ানো সব দায়িত্ব পালন করতেন। সব নিজেই করতেন।

এরপর দিলেন ৬-দফা। ৬-দফা দেবার পর তিনি যে সারা বাংলাদেশ ঘুরেছেন, যেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে মামলা হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছেন। আবার মুক্তি পেয়েছেন, আবার আরেক জেলায় গেছেন। এভাবে চলতে চলতে ১৯৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো। তারপর তো আর মুক্তি পাননি। এই কারাগার থেকে বন্দী করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল। পাঁচ মাস আমরা জানতেও পারিনি তিনি কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না!

সে সময় আন্দোলন গড়ে তোলা, ৭ জুনের হরতাল পালন আমার মাকে দেখেছি তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছোট ফুপুর বাসায় যেতেন, কেননা সেখানে ফ্ল্যাট ছিল ওখানে গিয়ে নিজে পায়ের স্যান্ডেল বদলাতেন, কাপড় বদলাতেন, বোরকা পরতেন একটা স্কুটারে করে, আমার মামা ঢাকায় পড়তেন, তাঁকে নিয়ে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন, আন্দোলন চালাবে কীভাবে তার পরামর্শ নিজে দিতেন।

তিনি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে বাসায় যেতেন। কারণ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সব সময় নজরদারিতে রাখত তাঁকে। কাজেই গোয়েন্দাদের নজরদারি থেকে বাঁচাতে তিনি এভাবেই কাজ করতেন। ছাত্রদের আন্দোলন কীভাবে গতিশীল করা যায়, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং এ হরতালটা যেন সফল হয়, আন্দোলন বাড়ে, সফল হয় তার জন্য তিনি কাজ করতেন। কিন্তু কখনও পত্রিকায় ছবি ওঠা, বিবৃতি এসবে তিনি ছিলেন না।

একটা সময় এলো ৬-দফা, না ৮-দফা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেতারা চলে এলেন। আমাদেরও অনেক বড় বড় নেতারা চলে এলেন। কারণ আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা সব সময় ঠিক থাকেন; কিন্তু নেতারা একটু বেতাল হয়ে যান মাঝে মাঝে। এটা আমার ছোটবেলা থেকেই দেখা।

এই সময়ও দেখলাম ৬-দফা, না ৮-দফা। বড় বড় নেতারা এলেন করাচি থেকে। তখন শাহবাগ হোটেল, আজকে যেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাতেন যে, যা, একটু নেতারা আসছেন, তাদের স্ত্রীরা আসছেন, তাদের খোঁজখবর নিয়ে আয়, আমার সঙ্গে কে কে আছে দেখে আয়।

![]() মানে একটু গোয়েন্দাগিরি করে আসা আর কী! তো আমি রাসেলকে নিয়ে চলে যেতাম। মায়ের কাছে এসে যা যা ব্রিফ দেওয়ার দিতাম। তা ছাড়া মায়ের একটা ভালো নেটওয়ার্ক ছিল ঢাকা শহরে। মহানগর আওয়ামী লীগের গাজী গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে কখন কী হচ্ছে সমস্ত খবর আমার মায়ের কাছে চলে আসত। তখন তিনি এভাবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মফস্বল থেকেও নেতারা আসতেন, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

মানে একটু গোয়েন্দাগিরি করে আসা আর কী! তো আমি রাসেলকে নিয়ে চলে যেতাম। মায়ের কাছে এসে যা যা ব্রিফ দেওয়ার দিতাম। তা ছাড়া মায়ের একটা ভালো নেটওয়ার্ক ছিল ঢাকা শহরে। মহানগর আওয়ামী লীগের গাজী গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে কখন কী হচ্ছে সমস্ত খবর আমার মায়ের কাছে চলে আসত। তখন তিনি এভাবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মফস্বল থেকেও নেতারা আসতেন, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

কারণ রাজনৈতিকভাবে তিনি যে কত সচেতন ছিলেন সেটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কাজেই সেই সময় ৬-দফা থেকে এক চুল এদিক-ওদিক যাবেন না এটাই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। এটা আব্বাকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নেতারা সব উঠেপড়ে লাগলেন, “৮-দফা খুবই ভালো, ৮-দফা মানতে হবে।”

আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে আমি তখন কলেজে পড়ি, তারপর আমি ইউনিভাসির্টিতে চলে গেলাম সে সময় আমাদের নামি-দামি নেতারা ছিলেন কেউ কেউ বলতেন, “তুমি মা কিছু বোঝ না।”

আমি বলতাম, “কিছু বোঝার দরকার নেই, আব্বা বলেছেন ৬-দফা, ৬-দফাই দরকার এর বাইরে নয়।”

আমার মাকে বোঝাতেন, “আপনি ভাবি বুঝতে পারছেন না।”

তিনি বলতেন, “আমি তো ভাই বেশি লেখাপড়া জানি না, খালি এটুকুই বুঝি, ৬-দফাই হচ্ছে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। এটা উনি বলে গেছেন, এটাই আমি মানি। এর বাইরে আমি কিছু জানি না।”

এভাবে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের বাসায় ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিনের মিটিং। রান্নাবান্নায় তখন তো এত ডেকোরেশন ছিল না অত টাকা-পয়সা পার্টির ছিল না। আমার মা নিজের হাতেই রান্না করে খাওয়াতেন। আমরা নিজেরাই চা বানানো, পান বানানো, এগুলো করতাম। তখন আবার পরীক্ষার পড়াশোনা। পরীক্ষার পড়া পড়ব না বক্তৃতা শুনব! একটু পড়তে গিয়ে আবার দৌড়ে আসতাম ‘কী হচ্ছে কী হচ্ছে’ চিন্তা যে, ৮-দফার দিকে নিয়ে যাবে কি না। কিন্তু সেখানে দেখেছি আমার মায়ের সেই দৃঢ়তা।

মিটিংয়ে রেজুলেশন হলো যে, ৬-দফা ছাড়া হবে না। নেতারা বিরক্ত হলেন, রাগ করলেন। অনেক কিছু ঘটনা আমার দেখা আছে। মা আব্বার সঙ্গে দেখা করতে যখন কারাগরে যেতেন, তখন সব বলতেন। আমার মায়ের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। আমরা মাঝে মাঝে বলতাম, তুমি তো টেপরেকর্ডার। মা একবার যা শুনতেন তা ভুলতেন না।

আমাদের কতগুলো কায়দা শিখিয়েছিলেন যে, জেলখানায় গিয়ে কী করতে হবে একটু হৈচৈ করা ঐ ফাঁকে বাইরের সমস্ত রিপোর্টগুলো আব্বার কাছে দেওয়া এবং আব্বার নির্দেশটা নিয়ে আসা তারপর সেটা ছাত্রদের জানানো। স্লোগান থেকে শুরু করে সব কিছুই বলতে গেলে কারাগার থেকেই নির্দেশ দিয়ে দিতেন। সেভাবেই কিন্তু মা ছাত্রলীগকে কাজে লাগাতেন।

![]() ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে উনাকে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে। আমরা কোনো খবর পেলাম না। তখন মায়ের যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যখন দেয়, তখন কিন্তু আমার মাকেও ইন্টারগেশন করেছে যে, তিনি কী জানেন এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। উনি খুব ভালোভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, “স্বাধীনতা আমাদের দরকার।”

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে উনাকে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে। আমরা কোনো খবর পেলাম না। তখন মায়ের যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যখন দেয়, তখন কিন্তু আমার মাকেও ইন্টারগেশন করেছে যে, তিনি কী জানেন এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। উনি খুব ভালোভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, “স্বাধীনতা আমাদের দরকার।”

আমার মনে আছে ভুট্টোকে যখন আইয়ুব খান তাড়িয়ে দিল মন্ত্রিত্ব থেকে ভুট্টো চলে এলেন তখনকার দিনের ইস্ট পাকিস্তানে এসেই ছুটে গেলেন ৩২ নম্বর বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের বসার ঘরটার নিচে যে ঘরটা আছে, ওখানে আগের দিনে এ রকম হতো যে, ড্রয়িং রুম, এরপর ডাইনিং রুম, মাঝখানে একটা কাপড়ের পর্দা। মা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আসতেন পর্দাটা টেনে ভেতরে বসে কথা বলতেন।

বলতেন, “আমি পর্দা করি।”

আমাদের বলতেন, “ওদের সঙ্গে থাকব না, দেখা করব কেন?”

আমার আব্বা যে মিনিস্টার ছিলেন, এমপি ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, করাচিতে যেতেন আমার মা কিন্তু জীবনে একদিনও করাচিতে যাননি, কোনোদিন যেতে চানও নি। উনি জানতেন, উনিই বেশি আগে জানতেন যে, এদেশ স্বাধীন হবে। এই যে স্বাধীনতার চেতনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা, এটা মায়ের ভিতরে তীব্র ছিল। একটা বিশ্বাস ছিল।

আগরতলা মামলার সময় আব্বার সঙ্গে প্রথম আমাদের দেখা জুলাই মাসে। যখন কেস শুরু হলো, জানুয়ারির পর জুলাই মাসে প্রথম দেখা হয়, তার আগ পর্যন্ত আমরা জানতেও পারিনি। ঐ জায়গাটা আমরা মিউজিয়াম করে রেখেছি। ক্যান্টনমেন্টে যে মেসে আব্বাকে রেখেছিল, যেখানে মামলা হয়েছিল, সেখানেও মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে।

এরপর আমাদের নেতারা আবারও উঠেপড়ে লাগলেন আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন, সেখানে যেতে হবে, না গেলে সর্বনাশ হবে। মা খবর পেলেন। আমাকে পাঠালেন। বললেন, “আমার সঙ্গে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্ত যেন উনি না দেন।”

আমাদের বড় বড় নেতারা সবাই ছিলেন, তারা নিয়ে যাবেন। আমার আব্বা জানতেন, আমার উপস্থিতি দেখেই বুঝে যেতেন যে, মা কিছু বলে পাঠিয়েছেন। মা খালি বলে দিয়েছিলেন, আব্বা কখনও প্যারোলে যাবেন না, যদি মুক্তি দেন তখন যাবেন। সে বার্তাটাই আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। আর তার জন্য আমাদের নেতারা বাসায় এসে বকাঝকা “তুমি কেমন মেয়ে, তুমি চাও না তোমার বাবা বের হোক জেল থেকে?”

ভাবীকে বলতেন, “আপনি তো বিধবা হবেন।”

মা শুধু বলেছিলেন, “আমি তো একা না, এখানে তো ৩৪ জন আসামি, তারা যে বিধবা হবে এটা আপনারা চিন্তা করেন না? আমার একার কথা চিন্তা করলে চলবে? আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জনই তো বিবাহিত। মামলা না তুললে উনি যাবেন না।”

তাঁর যে দূরদর্শিতা, রাজনীতিতে, সেটাই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছে। কারণ সেদিন যদি প্যারোলে যেতেন আব্বা, তা হলে কোনোদিনই আর বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, এটা হলো বাস্তবতা। এরপর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মায়ের দৃঢ় ভূমিকা।

৭ মার্চের ভাষণের কথা বারবারই আমি বলি। বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা লিখে দিয়েছেন, “এটা বলতে হবে ওঠা বলতে হবে।” কেউ কেউ বলছেন, “এটাই বলতে হবে, না বললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।” এ রকম বস্তা বস্তা কাগজ আর পরামর্শ!

গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে যেতে হলে আমার মা কিন্তু আব্বাকে বলতেন, “কিছুক্ষণ তুমি নিজের ঘরে থাক।”

তাঁকে ঘরে নিয়ে তিনি একটা কথা বললেন যে, “তোমার মনে যে কথা আসবে তুমি সে কথা বলবা। কারণ লাখো মানুষ সারা বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছে, হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা নিয়ে।”

আর এদিকে পাকিস্তানি শাসকরাও অস্ত্র-টস্ত্র নিয়ে বসে আছে এই বলে যে, বঙ্গবন্ধু কী নির্দেশ দেন। তারপর মানুষগুলোকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না, নিঃশেষ করে দেবে, স্বাধীনতার স্বাদ বুঝিয়ে দেবে। এটাই ছিল পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত!

আর সেখানে আমাদের কোনো কোনো নেতা বলে দিলেন যে, এখানেই বলে দিতে হবে যে, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। কেউ বলে, এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে।

মা বাবাকে বললেন, “সারা জীবন তুমি সংগ্রাম করেছ, তুমি জেল-জুলুম খেটেছÑ দেশের মানুষকে নিয়ে যে স্বপ্ন!”

কীভাবে স্বাধীনতা এনে দেবেন সে কথাই তিনি ঐ ভাষণে বলে এলেন। যে ভাষণ আজকে সারাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যত ভাষণ আছে যে ভাষণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে সে ভাষণের শ্রেষ্ঠ ১০০টি ভাষণের মধ্যে এ ভাষণ স্থান পেয়েছে যে ভাষণ এ দেশের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল।

এরপর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যখন তিনি এলেন ফোনে বলেছিলেন খসড়াটা ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চলে যাবে ব্যবস্থাটা সবই করা ছিল, সবই উনি করে গিয়েছিলেন। জানতেন যে, যে কোনো সময় তাঁকে গ্রেফতার বা হত্যা করা হতে পারে। মা সব সময় জড়িত আমার বাবার সঙ্গে, কোনোদিন ভয়ভীতি দেখিনি। যে মূহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, তারপরই সেনাবাহিনী এসে বাড়ি আক্রমণ করল, উনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। পরের দিন এসে আবার বাড়ি আক্রমণ করল, আমার মা পাশের বাসায় আশ্রয় নিলেন।

তারপর এ-বাসা ও-বাসা করে মগবাজারের একটা বাসা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৮ নম্বর রোডের একতলা বাসায় রাখা হলো। খোলা বাড়ি। কিছু নেই, পর্দা সেই। রোদের মধ্যে আমাদের পড়ে থাকতে হয়েছে, দিনের পর দিন। মাকে কিন্তু কখনও ভেঙে পড়তে দেখি নি। সব সময় একটা আত্মবিশ্বাস ছিল, সাহস ছিলÑ সে সাহসটাই দেখেছি।

এরপর যেদিন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সারেন্ডার করে, আমরা কিন্তু সেদিন মুক্তি পাইনি, আমরা পেয়েছি একদিন পরে, ১৭ ডিসেম্বর। এখানে একটা ছবি দেখিয়েছে, মা দাঁড়িয়ে আছেন মাঠের ওপর। মানুষের সঙ্গে হাত দেখাচ্ছেন, ওটা কিন্তু বাঙ্কার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ বাড়িতে মাটির নিচে বাঙ্কার করেছিল। কাজেই ঐ বাঙ্কারের ওপর দাঁড়িয়ে যখন ইন্ডিয়ান আর্মি এসে পাকিস্তান আর্মিকে স্যারেন্ডার করে নিয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ ওখানে চলে এলো, মা হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন।

সারেন্ডার করার সময় গেটে যে সেন্ট্রি ছিল, আমরা ভেতরে বন্দী, আমরা তো বের হতে পারছি না, জানালা দিয়ে মা হুকুম দিচ্ছেন। ঐ সিপাহীটার নামও জানতেন। বলছেন যে, “হাতিয়ার ডাল দো।”

![]() ঐ যে ‘হাতিয়ার ডাল দো’ প্রচার, তখন তিনি জানতেন। বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ‘জ্বি মা জ্বি’ বলে অস্ত্রটা নিয়ে বাঙ্কারে চলে গেল। কাজেই উনার যে সাহসটা তা ঐ সময়েও ছিল। ঐ দিন রাতেও আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, যেভাবে হোক আমরা বেঁচে গেছি।

ঐ যে ‘হাতিয়ার ডাল দো’ প্রচার, তখন তিনি জানতেন। বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ‘জ্বি মা জ্বি’ বলে অস্ত্রটা নিয়ে বাঙ্কারে চলে গেল। কাজেই উনার যে সাহসটা তা ঐ সময়েও ছিল। ঐ দিন রাতেও আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, যেভাবে হোক আমরা বেঁচে গেছি।

আমার মায়ের যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার পর তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বৌ হিসেবে বিলাসী জীবনযাপনে ফিরে যান নি। ঐ ধানমন্ডির বাড়িতে থেকেছেন। বলেছেন, “না, আমার ছেলেমেয়ে বেশি বিলাসিতায় থাকলে ওদের নজর খারাপ হয়ে যাবে, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।”

উনার জীবনে যেভাবে চলার ঠিক সেভাবেই উনি চলেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর যেসব মেয়েরা নির্যাতিত ছিল- নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য করা, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া, সব করতেন। বোর্ডের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের যখন ব্যবস্থা হয়, ঐ মেয়েদের যখন বিয়ে দিত, মা নিজেও তখন উপস্থিত থেকেছেন। নিজের হাতে নিজের গহনা দিয়েছেন আমার গহনাও অনেক দিয়ে দিয়েছিলাম। বলতাম, “তুমি যাকে যা দরকার তা দিবা।”

তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। আমাকে একদিন বললেন, মাত্র ১৪ বছরের বাচ্চা মেয়ে তাকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, তা দেখে তার খুব মন খারাপ হয়েছে। এভাবে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো, মানুষকে কখনও না না-বলাÑ যে এসে যা চেয়েছে হাত খুলে তা দিয়ে দিয়েছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। দেশের কথাই সব সময় চিন্তা করেছেন।

আমি অনেক স্মৃতির কথা বললাম এ কারণে যে, আমি মারা গেলে অনেকেই হয়তো অনেক কিছু জানবে না। কাজেই এই জিনিসগুলো জানাও মানুষের দরকার। একজন যখন একটা কাজ করে তার পেছনে যে প্রেরণা-শক্তি-সাহস লাগে, মা সব সময় সে প্রেরণা দিয়েছেন। কখনও পিছে টেনে ধরেন নি যে, আমার কী হবে কী পাব। নিজের জীবনে তিনি কিছুই চান নি, আমি বলতে পারব না যে, কোনোদিন তিনি কিছু চেয়েছেন। কিন্তু দেশটা স্বাধীন করা, দেশের মানুষের কল্যাণ কীভাবে হবে সে চিন্তাই তিনি সব সময় করেছেন। স্বাধীনতার পর অনেক সময় আব্বার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তখন সেই অবস্থায়ও তিনি খোঁজখবর রাখতেন। তথ্যগুলো আব্বাকে জানাতেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশে ছিলেন। যখন ঘাতকরা আমার বাবাকে হত্যা করল, তিনি তো বাঁচার আকুতি করেন নি। তিনি বলেছেন, “ওনাকে যখন মেরে ফেলেছ আমাকেও মেরে ফেল।”

এভাবে নিজের জীবনটা উনি দিয়ে গেছেন। সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন!

আমরা দুই বোন থেকে গেলাম, বিদেশে চলে গিয়েছিলাম মাত্র ১৫ দিন আগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের! যারা আপনজন হারায় শুধু তারাই বুঝে।

আমি সকলের কাছে দোয়া চাই। আমার মায়ের যে অবদান রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং দেশকে যে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, এ দেশের মানুষ ও আব্বার সঙ্গে একই স্বপ্নই দেখতেন যে, এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাবে, ভালোভাবে বাঁচবে, গরিব থাকবে না আব্বা যে এটা করতে পারবেন এ বিশ্বাসটা সব সময় তাঁর মাঝে ছিল। কিন্তু ঘাতকের দল তো তা হতে দিল না।

কাজেই সে অসমাপ্ত কাজটুকু আমাকে করতে হবে আমি সেটাই বিশ্বাস করি। এর বাইরে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। তবে আমার মায়ের সারাজীবন দুঃখের জীবন। আর সেই সঙ্গে মহান আত্মত্যাগ তিনি করে গেছেন। আমি তাঁর জন্য সকলের কাছে দোয়া চাই। ১৫ আগস্ট যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন, সকলের জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন।

সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এই ১৫ আগস্টে একই সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, এভাবে পরিবারের এবং কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারসহ প্রায় ১৮ জন সদস্যকে। আমি আজকের দিনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কেন? একটাই কারণ, জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লাখো মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে সেই যুদ্ধ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে কত নাম-না-জানা ঘটনা থাকে। আমার মায়ের স্মৃতির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যে, আজকে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, স্বাধীন জাতি; কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য আমার বাবা যেমন সংগ্রাম করেছন, আর তাঁর পাশে থেকে আমার মা, আমার দাদা-দাদি সব সময় সহযোগিতা করেছেন।

আমার মায়ের জন্মের পরই তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মাত্র তিন বছর বয়স তখন। আমার নানা খুব শৌখিন ছিলেন। তিনি যশোরে চাকরি করতেন। সব সময় বলেছেন, “আমার দুই মেয়েকে বিএ পাস করাব।”

সেই যুগে টুঙ্গিপাড়ার মতো অজপাড়াগাঁয়ে ঢাকা থেকে যেতে লাগত ২২ থেকে ২৪ ঘণ্টা। সেই জায়গায় বসে এই চিন্তা করা, এটা অনেক বড় মনের পরিচয়। তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মা মিশনারি স্কুলে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর আর বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেন নি, স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে। আর ঐ এলাকায় স্কুলও ছিল না। একটাই স্কুল ছিল, জিটি স্কুল। অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। যেটা আমাদেরই পূর্বপুরুষদেরই করা। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইলের ওপর, প্রায় দেড় কিলোমিটারের কাছাকাছি। দূরে কাঁচা মাটির রাস্তা। একমাত্র কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে অথবা নৌকায় যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের যাওয়া ছিল একদম নিষিদ্ধ।

বাড়িতে পড়াশোনার জন্য প-িত রাখা হতো। মাস্টার ছিল আরবি পড়ানোর জন্য। কিন্তু আমার মায়ের পড়শোনার প্রতি অদম্য একটা আগ্রহ ছিল। মায়ের যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। আপনারা জানেন যে, সে সময় বাবার সামনে ছেলে মারা গেলে মুসলিম আইনে ছেলের ছেলেমেয়েরা কোনো সম্পত্তি পেত না। আমার মায়ের দাদা তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর দুই নাতনিকে তাঁর নিজেরই আপন চাচাতো ভাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান এবং সমস্ত সম্পত্তি দুই নাতনির নামে লিখে দিয়ে আমার দাদাকে মোতাওয়াল্লী করে দিয়ে যান।

এর কিছুদিন পর আমার নানিও মারা যান। সেই থেকে আমার মা মানুষ হয়েছেন আমার দাদির কাছে। পাশাপাশি বাড়ি একই বাড়ি, একই উঠোন। কাজেই আমার দাদি নিয়ে আসেন আমার মাকে। আর আমার খালা দাদার কাছেই থেকে যান।

এই ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, শ্বশুর-শাশুড়ি দেবর-ননদের সঙ্গেই তিনি বেড়ে ওঠেন ছোটবেলা থেকেই। উনার ছোটবেলায় অনেক গল্প আমরা শুনতাম। আমার দাদা-দাদির কাছে, ফুপুদের কাছে। বাবা রাজনীতি করছেন, সেই কলকাতা শহরে যখন পড়াশোনা করতেন তখন থেকেই। মানবতার জন্য তাঁর যে কাজ এবং কাজ করার যে আকাক্সক্ষা, যার জন্য জীবনে অনেক ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন। সেই ১৯৪৭-এর রায়টের সময় মানুষকে সাহায্য করা, যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন মানুষকে সাহায্য করা। সব সময়, স্কুলজীবন থেকেই তিনি এভাবে মানুষের সেবা করে গেছেন।

আমরা দাদা-দাদির কাছেই থাকতাম। যখন পাকিস্তান হলো, আব্বা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। সে সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন করলেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন। প্রথম ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলো। সেই ধর্মঘট ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হলেন। এরপর ১৯৫৯ সালে ভুখা মিছিল করলেন, তখনও গ্রেফতার।

বলতে গেলে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ৩-৪ বার তিনি গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে যখন গ্রেফতার করা হয়, আর কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি। সেই ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন এবং বন্দিখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের তিনি সব রকম কর্মকা- চালাতেন। গোপনে হাসপাতালে বসে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো।

মা শুধু খবরই শুনতেন যে, এই অবস্থা কাজেই স্বামীকে তিনি খুব কম সময় কাছে পেতেন। যদি আমাদের জীবনটার দিকে ফিরে তাকাই এবং বাবার জীবনটা যদি দেখি, কখনও একটানা দুটি বছর আমরা কিন্তু বাবাকে কাছে পাইনি। কাজেই স্ত্রী হিসেবে আমার মা ঠিক এভাবে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কখনও কোনোদিন কোনো অনুযোগ-অভিযোগ তিনি করতেন না। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন। যে কাজ করছেন তা মানুষের কল্যাণের জন্য করছেন।

মায়ের দাদা যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন প্রচুর জমিজমা। জমিদার ছিলেন, সব সম্পত্তি মায়ের নামে। এ থেকে যে টাকা আসত, আমার দাদা সব সময় সে টাকা আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। একটি টাকাও মা নিজের জন্য খরচ করতেন না, সব জমিয়ে রাখতেন। কারণ জানতেন যে, আমার বাবা রাজনীতি করেন, তাঁর টাকার অনেক দরকার। আমার দাদা-দাদি সব সময় দিতেন। দাদা সব সময় ছেলেকে দিতেন। তারপরও মা তাঁর ঐ অংশটুকু বলতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত করে টাকাটা বাবার হাতে সব সময় তুলে দিতেন। এভাবেই তিনি সহযোগিতা শুরু করেন।

তখন কতই-বা বয়স! পরবর্তীতে যখন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে নির্বাচনী কাজে সবাই সম্পৃক্ত, আমার মাও সে সময় কাজ করেছেন। নির্বাচনে জয়ী হবার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে ভালোভাবে স্কুলে পড়াবেন। এরপর উনি মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। আবার মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। আমার এখনও মনে আছে তখন আমরা খুব ছোট, কামাল-জামাল কেবল হামাগুড়ি দেয় তখন মিন্টু রোডের তিন নম্বর বাসায় আমরা একদিন সকালবেলা উঠে দেখি মা খাটের ওপর বসে আছেন চুপচাপ, মুখটা গম্ভীর। আমি তো খুবই ছোট, কিছুই জানি না। রাতে বাসায় পুলিশ এসেছে, বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

মা বসা খাটের ওপরে, চোখে দুফোটা অশ্রু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বাবা কই?”

বললেন, “তোমার বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।”

চোখের সামনে থেকে এই প্রথম গ্রেফতার। ১৪ দিনের নোটিস দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মা কোথায় যাবেন? কেবল ঢাকায় এসেছেন, খুব কম মানুষকে চিনতেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ঐ বাসায় মানুষে গমগম করত। কিন্তু ঐদিন সব ফাঁকা! আমার আব্বার ফুপাতো ভাই, আমার এক নানা, তাঁরা এলেন। বাড়ি খোঁজার চেষ্টা। নাজিরাবাজারে একটা বাড়ি পাওয়া গেল। সে বাসায় আমাদের নিয়ে উঠলেন মা।

এভাবেই একটার পর একটা ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলব যে, আমার মাকে আমি কখনও ভেঙে পড়তে দেখিনি। কখনও যত কষ্টই হোক আমার বাবাকে বলেন নি যে, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও বা চলে আস বা সংসার কর বা সংসারের খরচ দাও। কখনও না।

সংসারটা কীভাবে চলবে সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজে করতেন। কোনোদিন জীবনে কোনো প্রয়োজনে আমার বাবাকে বিরক্ত করেন নি। মেয়েদের অনেক আকাক্সক্ষা থাকে স্বামীদের কাছ থেকে পাবার। শাড়ি, গহনা, বাড়ি, গাড়ি, কত কিছু!

এত কষ্ট তিনি করেছেন জীবনে; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। চান নি। ১৯৫৪ সালের পরও বারবার কিন্তু বাবাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি আবার মন্ত্রী হন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন করে জয়ী হন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমরা ১৫ নম্বর আবদুল গণি রোডে এসে উঠি।

আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে। আর আমি দেখেছি আমার বাবাকে যে, তিনি সংগঠন শক্তিশালী করবার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন।

কোনো সাধারণ নারী যদি হতেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতেন, স্বামী মন্ত্রিত্ব কেন ছেড়ে দিচ্ছেন সে জন্য। এই যে বাড়ি-গাড়ি এগুলো সব হারাবেন, এটা কখনও হয়তো মেনে নিতেন না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হতো, অনুযোগ হতো। কিন্তু আমার মাকে দেখিনি এ ব্যাপারে একটা কথাও তিনি বলেছেন। বরং আব্বা যে পদক্ষেপ নিতেন সেটাই সমর্থন করতেন।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন ছোট্ট জায়গায়। এরপর আব্বাকে টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান করলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তখন আমাদের সেগুনবাগিচায় একটা বাসায় থাকতে দেওয়া হলো। এরপরই এলো মার্শাল ল’। আইয়ুব খান যেদিন মার্শাল ল’ ডিক্লেয়ার করলেন আব্বা করাচিতে ছিলেন। তাড়াতাড়ি চলে এলেন, ঐ দিন রাতে ফিরে এলেন। তারপরই ১১ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ, ১২ তারিখে আব্বাকে গ্রেফতার করা হলো। আমার দাদি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে নগদ টাকা ছিল, আমাদের গাড়ি ছিল, সব সিজ করে নিয়ে যাওয়া হলো।

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমার মাকে দেখেছি সে অবস্থা সামাল দিতে। মাত্র ৬ দিনের নোটিস দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মালপত্তর নিয়ে রাস্তার ওপর আমরা ছোট ছোট ভাইবোন। তখন রেহানা খুবই ছোট। একজন একটা বাসা দিল। দুই কামরার বাসায় আমরা গিয়ে উঠলাম। দিনরাত বাড়ি খোঁজা আর আব্বার বিরুদ্ধে তখন একটার পর একটা মামলা দিচ্ছে। এই মামলা-মোকদ্দমা চালানো, কোর্টে যাওয়া এবং বাড়ি খোঁজা, সমস্ত কাজ আমার মা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে করতেন।

আওয়ামী লীগের এবং আব্বার বন্ধু-বান্ধবরা ছিলেন। আমার দাদা সব সময় চাল, ডাল, টাকা-পয়সা পাঠাতেন। হয়তো সে কষ্টটা অতটা ছিল না। আর যদি কখনও কষ্ট পেতেন মুখ ফুটে সেটা বলতেন না।

এরপর সেগুনবাগিচায় দোতলা একটা বাসায় আমরা উঠলাম। আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীর অসুখ-বিসুখ হলে তাকে সাহায্য করা, যারা বন্দী তাদের পরিবারগুলো দেখা, কার বাড়িতে বাজার হচ্ছে না সে খোঁজখবর নেওয়া। এগুলো করতে গিয়ে মা কখনও কখনও গহনা বিক্রি করেছেন। আমার মা কখনও কিছুতে না বলতেন না।

আমাদের বাসায় ফ্রিজ ছিল। আব্বা আমেরিকা যখন গিয়েছেন ফ্রিজ নিয়ে এসেছেন। মা সেই ফ্রিজটা বিক্রি করে দিলেন। আমাদের বললেন, “ঠান্ডা পানি খেলে সর্দি-কাশি হয়, গলা ব্যথা হয়, ঠান্ড পানি খাওয়া ঠিক না। কাজেই এটা বিক্রি করে দিই।”

কিন্তু এটা কখনও বলেন নি যে, আমার টাকার অভাব। সংসার চালাতে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সাহায্য করতে হচ্ছে, কে অসুস্থ তাকে টাকা দিতে হচ্ছে।

কখনও অভাব কথাটা মায়ের কাছ থেকে শুনিনি। এমনও দিন গেছে বাজার করতে পারেন নি। আমাদের কিন্তু কোনোদিন বলেন নি, আমার টাকা নেই, বাজার করতে পারলাম না। চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছেন; আচার দিয়ে বলেছেন, “প্রতিদিন ভাত ভালো লাগে নাকি? আজকে আমরা গরিব খিচুড়ি খাব, এটা খেতে খুব মজা।”

অভাব-অনটনের কথা, হা-হুতাশ কখনও আমার মায়ের মুখে শুনিনি। আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার সঙ্গে আমার মায়ের বয়সের তফাত খুব বেশি ছিল না। তাঁর মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। বড় মেয়ে হিসেবে আমিই ছিলাম মা, আমিই বাবা, আমিই বন্ধু। কাজেই ঘটনাগুলো আমি যতটা জানতাম আর কেউ জানত না। আমি বুঝতে পারতাম। ভাইবোন ছোট ছোট, তারা বুঝতে পারত না।

প্রতিটি পদে তিনি সংগঠনকে, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করেছেন। তবে প্রকাশ্যে আসতেন না। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, “আমি আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ দিই।”

“কেন?”

আব্বা ১৯৫৮ সালে অ্যারেস্ট হন। ডিসেম্বর মাসে হেবিয়াস কর্পাস করে মুক্তি পান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজে এসে মামলা পরিচালনা করেন। তখন তিনি জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু ইমবার্গো থাকে যে, উনি ঢাকার বাইরে যেতে পারবেন না। রাজনীতি করতে পারবেন না। সব রাজনীতি বন্ধ।

ঐ অবস্থায় আব্বা ইন্সুরেন্সে চাকরি নেন। তখন সত্যি কথা বলতে কী, হাতে টাকা-পয়সা, ভালো বেতন, গাড়ি-টাড়ি সব আছে। একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগ মায়ের হলো। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, “আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় আইয়ুব খান এনে দিয়েছিল। উনি চাকরি করেছেন, আমি স্থিরভাবে জীবনটা চালাতে পেরেছি।”

ঐ সময় ধানমন্ডিতে দুটো কামরা তিনি করেন। ১৯৬১ সালের অক্টোবরে আমরা ধানমন্ডি চলে আসি। এ বাড়িটা তৈরি করার সময় লেবার খরচ বাঁচানোর জন্য আমার মা নিজের হাতে ওয়ালে পানি দিতেন, ইট বিছাতেন। আমাদেরকে নিয়ে কাজ করতেন। বাড়িতে সব কিছুই ছিল। আব্বা তখন ভালো বেতন পাচ্ছেন। তারপরও জীবনের চলার পথে সীমাবদ্ধতা থাকা বা সীমিতভাবে চলা, সব কিছুতে সংযতভাবে চলা এই জিনিসটা কিন্তু সব সময় মা আমাদের শিখিয়েছেন।

এরপর তো দিনের পর দিন পরিস্থিতি উত্তাল হলো। ১৯৬২ সালে আবার আব্বা গ্রেফতার হলেন, ১৯৬৪ সালে আবার গ্রেফতার হলেন। আমি যদি হিসাব করি কখনও দেখিনি দুটো বছর তিনি একনাগাড়ে কারাগারের বাইরে ছিলেন। জেলখানায় থাকলে সেখানে যাওয়া, আব্বার কী লাগবে সেটা দেখা, তাঁর কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, মামলা-মোকদ্দমা চালানো সবই কিন্তু মা করে গেছেন। সব।

পাশাপাশি সংগঠনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ তাঁর ছিল। বিশেষ করে ছাত্রলীগ তো তিনি নিজের হাতেই গড়ে তোলেন। ছাত্রলীগের পরামর্শ, যা কিছু দরকার তিনি দেখতেন।

১৯৬৪ সালে একটা রায়ট হয়েছিল। আব্বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই সময় হিন্দু পরিবারগুলোকে বাসায় নিয়ে আসতেন, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের শেল্টারের ব্যবস্থা করতেন। ভলান্টিয়ার করে দিয়েছিলেন রায়ট থামাবার জন্য। জীবনে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমার বাবা করেছেন, আদমজীতে বাঙালি-বিহারি রায়ট হলো, সেখানে তিনি ছুটে গেছেন। প্রতিটি সময় এই যে কাজগুলো করেছেন, আমার মা কিন্তু ছায়ার মতো তাঁকে সাহায্য করে গেছেন। কখনও এ নিয়ে অনুযোগ করেন নি। এই যে একটার পর একটা পরিবার নিয়ে আসতেন তাদের জন্য রান্নাবান্না করা খাওয়ানো সব দায়িত্ব পালন করতেন। সব নিজেই করতেন।

এরপর দিলেন ৬-দফা। ৬-দফা দেবার পর তিনি যে সারা বাংলাদেশ ঘুরেছেন, যেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে মামলা হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছেন। আবার মুক্তি পেয়েছেন, আবার আরেক জেলায় গেছেন। এভাবে চলতে চলতে ১৯৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো। তারপর তো আর মুক্তি পাননি। এই কারাগার থেকে বন্দী করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল। পাঁচ মাস আমরা জানতেও পারিনি তিনি কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না!

সে সময় আন্দোলন গড়ে তোলা, ৭ জুনের হরতাল পালন আমার মাকে দেখেছি তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছোট ফুপুর বাসায় যেতেন, কেননা সেখানে ফ্ল্যাট ছিল ওখানে গিয়ে নিজে পায়ের স্যান্ডেল বদলাতেন, কাপড় বদলাতেন, বোরকা পরতেন একটা স্কুটারে করে, আমার মামা ঢাকায় পড়তেন, তাঁকে নিয়ে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন, আন্দোলন চালাবে কীভাবে তার পরামর্শ নিজে দিতেন।

তিনি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে বাসায় যেতেন। কারণ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সব সময় নজরদারিতে রাখত তাঁকে। কাজেই গোয়েন্দাদের নজরদারি থেকে বাঁচাতে তিনি এভাবেই কাজ করতেন। ছাত্রদের আন্দোলন কীভাবে গতিশীল করা যায়, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং এ হরতালটা যেন সফল হয়, আন্দোলন বাড়ে, সফল হয় তার জন্য তিনি কাজ করতেন। কিন্তু কখনও পত্রিকায় ছবি ওঠা, বিবৃতি এসবে তিনি ছিলেন না।

একটা সময় এলো ৬-দফা, না ৮-দফা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেতারা চলে এলেন। আমাদেরও অনেক বড় বড় নেতারা চলে এলেন। কারণ আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা সব সময় ঠিক থাকেন; কিন্তু নেতারা একটু বেতাল হয়ে যান মাঝে মাঝে। এটা আমার ছোটবেলা থেকেই দেখা।

এই সময়ও দেখলাম ৬-দফা, না ৮-দফা। বড় বড় নেতারা এলেন করাচি থেকে। তখন শাহবাগ হোটেল, আজকে যেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাতেন যে, যা, একটু নেতারা আসছেন, তাদের স্ত্রীরা আসছেন, তাদের খোঁজখবর নিয়ে আয়, আমার সঙ্গে কে কে আছে দেখে আয়।

কারণ রাজনৈতিকভাবে তিনি যে কত সচেতন ছিলেন সেটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কাজেই সেই সময় ৬-দফা থেকে এক চুল এদিক-ওদিক যাবেন না এটাই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। এটা আব্বাকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নেতারা সব উঠেপড়ে লাগলেন, “৮-দফা খুবই ভালো, ৮-দফা মানতে হবে।”

আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে আমি তখন কলেজে পড়ি, তারপর আমি ইউনিভাসির্টিতে চলে গেলাম সে সময় আমাদের নামি-দামি নেতারা ছিলেন কেউ কেউ বলতেন, “তুমি মা কিছু বোঝ না।”

আমি বলতাম, “কিছু বোঝার দরকার নেই, আব্বা বলেছেন ৬-দফা, ৬-দফাই দরকার এর বাইরে নয়।”

আমার মাকে বোঝাতেন, “আপনি ভাবি বুঝতে পারছেন না।”

তিনি বলতেন, “আমি তো ভাই বেশি লেখাপড়া জানি না, খালি এটুকুই বুঝি, ৬-দফাই হচ্ছে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। এটা উনি বলে গেছেন, এটাই আমি মানি। এর বাইরে আমি কিছু জানি না।”

এভাবে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের বাসায় ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিনের মিটিং। রান্নাবান্নায় তখন তো এত ডেকোরেশন ছিল না অত টাকা-পয়সা পার্টির ছিল না। আমার মা নিজের হাতেই রান্না করে খাওয়াতেন। আমরা নিজেরাই চা বানানো, পান বানানো, এগুলো করতাম। তখন আবার পরীক্ষার পড়াশোনা। পরীক্ষার পড়া পড়ব না বক্তৃতা শুনব! একটু পড়তে গিয়ে আবার দৌড়ে আসতাম ‘কী হচ্ছে কী হচ্ছে’ চিন্তা যে, ৮-দফার দিকে নিয়ে যাবে কি না। কিন্তু সেখানে দেখেছি আমার মায়ের সেই দৃঢ়তা।

মিটিংয়ে রেজুলেশন হলো যে, ৬-দফা ছাড়া হবে না। নেতারা বিরক্ত হলেন, রাগ করলেন। অনেক কিছু ঘটনা আমার দেখা আছে। মা আব্বার সঙ্গে দেখা করতে যখন কারাগরে যেতেন, তখন সব বলতেন। আমার মায়ের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। আমরা মাঝে মাঝে বলতাম, তুমি তো টেপরেকর্ডার। মা একবার যা শুনতেন তা ভুলতেন না।

আমাদের কতগুলো কায়দা শিখিয়েছিলেন যে, জেলখানায় গিয়ে কী করতে হবে একটু হৈচৈ করা ঐ ফাঁকে বাইরের সমস্ত রিপোর্টগুলো আব্বার কাছে দেওয়া এবং আব্বার নির্দেশটা নিয়ে আসা তারপর সেটা ছাত্রদের জানানো। স্লোগান থেকে শুরু করে সব কিছুই বলতে গেলে কারাগার থেকেই নির্দেশ দিয়ে দিতেন। সেভাবেই কিন্তু মা ছাত্রলীগকে কাজে লাগাতেন।

আমার মনে আছে ভুট্টোকে যখন আইয়ুব খান তাড়িয়ে দিল মন্ত্রিত্ব থেকে ভুট্টো চলে এলেন তখনকার দিনের ইস্ট পাকিস্তানে এসেই ছুটে গেলেন ৩২ নম্বর বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের বসার ঘরটার নিচে যে ঘরটা আছে, ওখানে আগের দিনে এ রকম হতো যে, ড্রয়িং রুম, এরপর ডাইনিং রুম, মাঝখানে একটা কাপড়ের পর্দা। মা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আসতেন পর্দাটা টেনে ভেতরে বসে কথা বলতেন।

বলতেন, “আমি পর্দা করি।”

আমাদের বলতেন, “ওদের সঙ্গে থাকব না, দেখা করব কেন?”

আমার আব্বা যে মিনিস্টার ছিলেন, এমপি ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, করাচিতে যেতেন আমার মা কিন্তু জীবনে একদিনও করাচিতে যাননি, কোনোদিন যেতে চানও নি। উনি জানতেন, উনিই বেশি আগে জানতেন যে, এদেশ স্বাধীন হবে। এই যে স্বাধীনতার চেতনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা, এটা মায়ের ভিতরে তীব্র ছিল। একটা বিশ্বাস ছিল।

আগরতলা মামলার সময় আব্বার সঙ্গে প্রথম আমাদের দেখা জুলাই মাসে। যখন কেস শুরু হলো, জানুয়ারির পর জুলাই মাসে প্রথম দেখা হয়, তার আগ পর্যন্ত আমরা জানতেও পারিনি। ঐ জায়গাটা আমরা মিউজিয়াম করে রেখেছি। ক্যান্টনমেন্টে যে মেসে আব্বাকে রেখেছিল, যেখানে মামলা হয়েছিল, সেখানেও মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে।

এরপর আমাদের নেতারা আবারও উঠেপড়ে লাগলেন আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন, সেখানে যেতে হবে, না গেলে সর্বনাশ হবে। মা খবর পেলেন। আমাকে পাঠালেন। বললেন, “আমার সঙ্গে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্ত যেন উনি না দেন।”

আমাদের বড় বড় নেতারা সবাই ছিলেন, তারা নিয়ে যাবেন। আমার আব্বা জানতেন, আমার উপস্থিতি দেখেই বুঝে যেতেন যে, মা কিছু বলে পাঠিয়েছেন। মা খালি বলে দিয়েছিলেন, আব্বা কখনও প্যারোলে যাবেন না, যদি মুক্তি দেন তখন যাবেন। সে বার্তাটাই আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। আর তার জন্য আমাদের নেতারা বাসায় এসে বকাঝকা “তুমি কেমন মেয়ে, তুমি চাও না তোমার বাবা বের হোক জেল থেকে?”

ভাবীকে বলতেন, “আপনি তো বিধবা হবেন।”

মা শুধু বলেছিলেন, “আমি তো একা না, এখানে তো ৩৪ জন আসামি, তারা যে বিধবা হবে এটা আপনারা চিন্তা করেন না? আমার একার কথা চিন্তা করলে চলবে? আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জনই তো বিবাহিত। মামলা না তুললে উনি যাবেন না।”

তাঁর যে দূরদর্শিতা, রাজনীতিতে, সেটাই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছে। কারণ সেদিন যদি প্যারোলে যেতেন আব্বা, তা হলে কোনোদিনই আর বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, এটা হলো বাস্তবতা। এরপর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মায়ের দৃঢ় ভূমিকা।

৭ মার্চের ভাষণের কথা বারবারই আমি বলি। বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা লিখে দিয়েছেন, “এটা বলতে হবে ওঠা বলতে হবে।” কেউ কেউ বলছেন, “এটাই বলতে হবে, না বললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।” এ রকম বস্তা বস্তা কাগজ আর পরামর্শ!

গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে যেতে হলে আমার মা কিন্তু আব্বাকে বলতেন, “কিছুক্ষণ তুমি নিজের ঘরে থাক।”

তাঁকে ঘরে নিয়ে তিনি একটা কথা বললেন যে, “তোমার মনে যে কথা আসবে তুমি সে কথা বলবা। কারণ লাখো মানুষ সারা বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছে, হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা নিয়ে।”

আর এদিকে পাকিস্তানি শাসকরাও অস্ত্র-টস্ত্র নিয়ে বসে আছে এই বলে যে, বঙ্গবন্ধু কী নির্দেশ দেন। তারপর মানুষগুলোকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না, নিঃশেষ করে দেবে, স্বাধীনতার স্বাদ বুঝিয়ে দেবে। এটাই ছিল পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত!

আর সেখানে আমাদের কোনো কোনো নেতা বলে দিলেন যে, এখানেই বলে দিতে হবে যে, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। কেউ বলে, এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে।

মা বাবাকে বললেন, “সারা জীবন তুমি সংগ্রাম করেছ, তুমি জেল-জুলুম খেটেছÑ দেশের মানুষকে নিয়ে যে স্বপ্ন!”

কীভাবে স্বাধীনতা এনে দেবেন সে কথাই তিনি ঐ ভাষণে বলে এলেন। যে ভাষণ আজকে সারাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যত ভাষণ আছে যে ভাষণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে সে ভাষণের শ্রেষ্ঠ ১০০টি ভাষণের মধ্যে এ ভাষণ স্থান পেয়েছে যে ভাষণ এ দেশের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল।

এরপর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যখন তিনি এলেন ফোনে বলেছিলেন খসড়াটা ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চলে যাবে ব্যবস্থাটা সবই করা ছিল, সবই উনি করে গিয়েছিলেন। জানতেন যে, যে কোনো সময় তাঁকে গ্রেফতার বা হত্যা করা হতে পারে। মা সব সময় জড়িত আমার বাবার সঙ্গে, কোনোদিন ভয়ভীতি দেখিনি। যে মূহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, তারপরই সেনাবাহিনী এসে বাড়ি আক্রমণ করল, উনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। পরের দিন এসে আবার বাড়ি আক্রমণ করল, আমার মা পাশের বাসায় আশ্রয় নিলেন।

তারপর এ-বাসা ও-বাসা করে মগবাজারের একটা বাসা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৮ নম্বর রোডের একতলা বাসায় রাখা হলো। খোলা বাড়ি। কিছু নেই, পর্দা সেই। রোদের মধ্যে আমাদের পড়ে থাকতে হয়েছে, দিনের পর দিন। মাকে কিন্তু কখনও ভেঙে পড়তে দেখি নি। সব সময় একটা আত্মবিশ্বাস ছিল, সাহস ছিলÑ সে সাহসটাই দেখেছি।

এরপর যেদিন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সারেন্ডার করে, আমরা কিন্তু সেদিন মুক্তি পাইনি, আমরা পেয়েছি একদিন পরে, ১৭ ডিসেম্বর। এখানে একটা ছবি দেখিয়েছে, মা দাঁড়িয়ে আছেন মাঠের ওপর। মানুষের সঙ্গে হাত দেখাচ্ছেন, ওটা কিন্তু বাঙ্কার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ বাড়িতে মাটির নিচে বাঙ্কার করেছিল। কাজেই ঐ বাঙ্কারের ওপর দাঁড়িয়ে যখন ইন্ডিয়ান আর্মি এসে পাকিস্তান আর্মিকে স্যারেন্ডার করে নিয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ ওখানে চলে এলো, মা হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন।

সারেন্ডার করার সময় গেটে যে সেন্ট্রি ছিল, আমরা ভেতরে বন্দী, আমরা তো বের হতে পারছি না, জানালা দিয়ে মা হুকুম দিচ্ছেন। ঐ সিপাহীটার নামও জানতেন। বলছেন যে, “হাতিয়ার ডাল দো।”

আমার মায়ের যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার পর তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বৌ হিসেবে বিলাসী জীবনযাপনে ফিরে যান নি। ঐ ধানমন্ডির বাড়িতে থেকেছেন। বলেছেন, “না, আমার ছেলেমেয়ে বেশি বিলাসিতায় থাকলে ওদের নজর খারাপ হয়ে যাবে, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।”

উনার জীবনে যেভাবে চলার ঠিক সেভাবেই উনি চলেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর যেসব মেয়েরা নির্যাতিত ছিল- নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য করা, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া, সব করতেন। বোর্ডের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের যখন ব্যবস্থা হয়, ঐ মেয়েদের যখন বিয়ে দিত, মা নিজেও তখন উপস্থিত থেকেছেন। নিজের হাতে নিজের গহনা দিয়েছেন আমার গহনাও অনেক দিয়ে দিয়েছিলাম। বলতাম, “তুমি যাকে যা দরকার তা দিবা।”

তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। আমাকে একদিন বললেন, মাত্র ১৪ বছরের বাচ্চা মেয়ে তাকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, তা দেখে তার খুব মন খারাপ হয়েছে। এভাবে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো, মানুষকে কখনও না না-বলাÑ যে এসে যা চেয়েছে হাত খুলে তা দিয়ে দিয়েছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। দেশের কথাই সব সময় চিন্তা করেছেন।

আমি অনেক স্মৃতির কথা বললাম এ কারণে যে, আমি মারা গেলে অনেকেই হয়তো অনেক কিছু জানবে না। কাজেই এই জিনিসগুলো জানাও মানুষের দরকার। একজন যখন একটা কাজ করে তার পেছনে যে প্রেরণা-শক্তি-সাহস লাগে, মা সব সময় সে প্রেরণা দিয়েছেন। কখনও পিছে টেনে ধরেন নি যে, আমার কী হবে কী পাব। নিজের জীবনে তিনি কিছুই চান নি, আমি বলতে পারব না যে, কোনোদিন তিনি কিছু চেয়েছেন। কিন্তু দেশটা স্বাধীন করা, দেশের মানুষের কল্যাণ কীভাবে হবে সে চিন্তাই তিনি সব সময় করেছেন। স্বাধীনতার পর অনেক সময় আব্বার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তখন সেই অবস্থায়ও তিনি খোঁজখবর রাখতেন। তথ্যগুলো আব্বাকে জানাতেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশে ছিলেন। যখন ঘাতকরা আমার বাবাকে হত্যা করল, তিনি তো বাঁচার আকুতি করেন নি। তিনি বলেছেন, “ওনাকে যখন মেরে ফেলেছ আমাকেও মেরে ফেল।”

এভাবে নিজের জীবনটা উনি দিয়ে গেছেন। সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন!

আমরা দুই বোন থেকে গেলাম, বিদেশে চলে গিয়েছিলাম মাত্র ১৫ দিন আগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের! যারা আপনজন হারায় শুধু তারাই বুঝে।

আমি সকলের কাছে দোয়া চাই। আমার মায়ের যে অবদান রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং দেশকে যে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, এ দেশের মানুষ ও আব্বার সঙ্গে একই স্বপ্নই দেখতেন যে, এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাবে, ভালোভাবে বাঁচবে, গরিব থাকবে না আব্বা যে এটা করতে পারবেন এ বিশ্বাসটা সব সময় তাঁর মাঝে ছিল। কিন্তু ঘাতকের দল তো তা হতে দিল না।

কাজেই সে অসমাপ্ত কাজটুকু আমাকে করতে হবে আমি সেটাই বিশ্বাস করি। এর বাইরে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। তবে আমার মায়ের সারাজীবন দুঃখের জীবন। আর সেই সঙ্গে মহান আত্মত্যাগ তিনি করে গেছেন। আমি তাঁর জন্য সকলের কাছে দোয়া চাই। ১৫ আগস্ট যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন, সকলের জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন।

সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।